溧阳中专现在整这么高级了?宿舍自带淋浴和电梯

昨天 10:05西边夏°

溧阳真好啊,路上随机刷新一地素毛肚!走过路过不要错过~

昨天 09:05弯道武技派

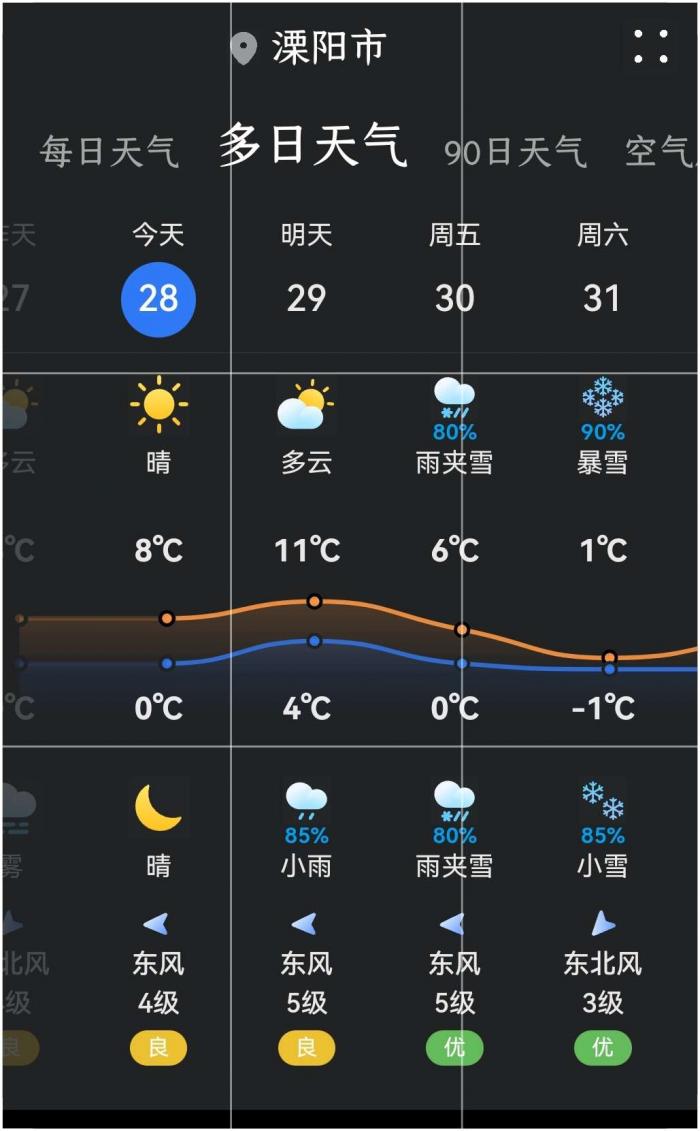

本周末溧阳将迎来2026年第二场强降雪

昨天 09:18龙城溧风

国宝!好不容易来南山竹海看你,你却在睡觉!

昨天 10:02呼叫小怪兽

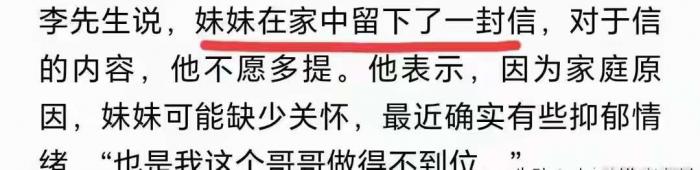

白色毛衣,没带手机,贾鲁河边最后的监控画面。

昨天 18:53凯迪拉克

溧阳市民险被骗6万余元黄金

昨天 15:25公主牵老牛

蝙蝠侠同款战车确实很拉风!

昨天 08:26溧阳扛霸天

自己认领一下啊

昨天 18:05爱德蒙

车子停在店门口的空位上不知道被谁恶意划伤了!

昨天 08:49百兴

溧阳新昌村现在建设得真不错,原本长满杂草的河面焕然一新

昨天 14:12要实力有食欲