返回第七版:文化/世相

转 暖(转自溧阳时报)

涂俊明

千年民俗中,随着季节变换,总是推陈出新地上演着好玩有趣的事儿。跳狮子、戏龙珠、走马灯的欢乐之后,接踵而来的便是放鹞子。

冬去春来,万物复苏,风和日丽,是一年中放纸鹞的最佳时光。

幼时这个时节,我们几个发小会早早准备好旧报纸、浆糊、芦杆、麻线、草绳,还有那平时舍不得用的五颜六色的颜料,只为做一只漂亮、结实的纸鹞子。

初春的田野,麦苗起身返青,乡间老农有一种说法“麦要踏三交,来春最末交”,意思是说,那个时段的麦苗根系松散,苗尚未拔节起管,踩踏结实土层,反倒有利于抵御“倒春寒”的冻害。娃娃们成群结队地在麦苗上奔跑,长辈们是不会责怪的,他们也会参与其中,传授制作、放飞的本领。

那时候,受到条件限制,我们只能扎糊一些小型、单体的鹞子,再根据形状为它们起名,比如“砖头鹞”,像砖头般大小;“月亮鹞”,似一弯缺口的月亮;“星星鹞”,做出五角星的模样……我们把细麻线的一头系在纸鹞上,一头盘卷在麻线团上,将小鹞子抛向天空,然后攥着麻线一拉一扯让纸鹞随风升起,人顶风后退走,得到风力鼓动的小纸鹞越升越高,手里的麻线团子便慢悠悠地放出长度。鹞子在半空中越走越远,直到到了麻线团的线长极限后,我们才将纸鹞扣结在身边的树上,或者是事先准备的木桩上,以此类推地放飞一只,两只,三只……

纸鹞飞在天空后,我们开始评说起谁谁谁的飞得高,谁谁谁的飞得稳,又有谁谁谁的飞得活络……这一比一说,常常会起纷争。一有哪位不理智的,狠劲抽动一下麻线,恰好气流横着穿来,鹞子就会“砸角”,手法跟不上的话,鹞子立马晃晃悠悠坠地,我们称为“吃肉”。

“老二家的‘吃肉’了!”一阵嘻笑后,被称为“老二”的小伙伴就耷拉着脑袋,气呼呼地收起鹞线,拎起他的“月亮鹞”,边走边嘟哝着:“不跟你们玩了,河对岸那边风口好,你们别厚着脸皮过来……”

老二走后,风向也变了,横风串流一股股袭来,我们的鹞子放得不顺利,便各自解开鹞子线绳,拉着鹞子顶风逆流找好地去。

比我们年长的孩子们做的鹞子就丰富多啦。隔壁村上的大孩子们总是扎那种比大蚕匾还要大的鹞子,骨架用的是粗粗的竹子,裱糊纸用那种又厚又韧又贵的牛皮纸,一顶大鹞子好几十斤重!他们还能够一根绳索上串联多个不同鹞子,给鹞子起名的种类更多,起的名字就叫什么“八角鹞”“六角鹞”“梅花鹞”“老鹰鹞”等等,还有那些更气派的,诸如长达十几米的“龙鹞”,硕大气派的“天灯鹞”,或像飞天仙女的“嫦娥鹞”……

上黄浒溪河东的前秀里那帮大男孩们常常趁着东风,放飞着“长蛇阵”压过来,中秀里的后生更是了不得,他们在粗整的鹞子绳上系扣好乐器,像竹笛、风铃、鸽子哨,风儿吹着竹笛与哨铃,发出令人陶醉的优雅乐声,整个就是一组组春天浪漫交响曲!

老家在长荡湖的东面,每每春上东风微微,这边的乡村头顶就会飞翔着蔚为壮观的纸鹞群,相邻的宜兴新芳、琅⑿率心抢锏闹金嗡撤缱呃矗乓拍欠剿寥嗣堑闹腔邸3さ春西的别桥人更是趁着西风的力量,升天一群纸鹞,招摇显摆着乡间生活的乐趣。

春天里的快活,莫过于放鹞子!我们奔跑啊,呼喊啊,高吼着:“啊哈哈!鹞子飞得高高,快乐开心好好……”

浏览如今孩子们的玩具,无论多高端,总觉得比不上咱们儿时那些鹞子们的悠闲自得,更不像那时的“月亮鹞”“嫦娥鹞”有灵气。当然,如今的娃娃更绝少听得到,春阳里纸鹞哼唱的那些娓娓动听、悦耳清脆的竹笛与鸽哨器乐组曲!

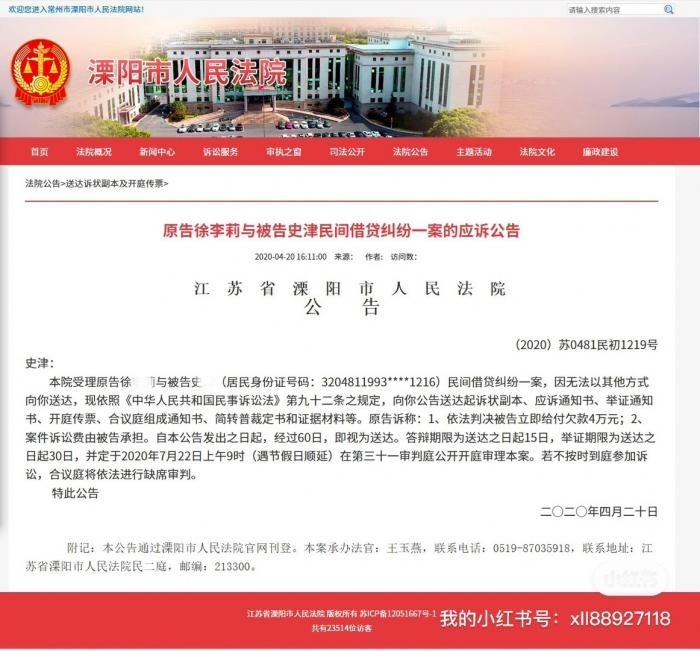

老家上黄镇桥西村小龙荡组的鹞子传人薛荣才,如今已75岁高龄,去年他还亲手扎制了一只大“八角鹞”到上黄长荡湖湿地公园里放飞。不善言语的薛老曾经是村主任,他不忍心就这样看着纸鹞“歇角”“吃肉”,前不久与发小老徐等人集聚,在街市上当众扎做精巧的纸鹞,张挂在山墙上供人参观,他们的用心良苦让鹞子文化又热闹了好一阵。

“这纸鹞工艺得传下去,生活里可不能少了这些有情趣有意义的传统物件。可是年轻人知道的却不多啊!”薛荣才一边扎着鹞子骨架,一边感叹道。

展开